Souvenez-vous, dans le billet précédent je vous ai raconté le début de notre balade du dimanche 20 juillet, comment nous sommes partis de chez nous le matin pour aller visiter l'exposition Caillebotte à Yerres avant sa fermeture le soir même.

Nous en étions restés au moment où, après avoir traversé la passerelle de la propriété Caillebotte, nous arrivons en bordure de l'Yerres, la rivière qui traverse la charmante petite ville de Yerres.

Alors, la voici cette belle rivière qui a inspiré les peintres...

... et les poètes :

Le poème ci-dessus "À la rivière d'Hière" est de Jean-François Ducis, poète versaillais du XVIIIe siècle, également auteur des vers suivants :

Un peu plus loin, les canards font des ronds dans l'eau.

Encore quelques pas, et ce sont les canetons qui font une ronde, orchestrée par un gentil bambin, sous l’œil vigilant de maman cane.

Papa et tonton canards sont là aussi, mais ils arrivent trop tard à la soupe.

La distribution est terminée et les canetons ont ramassé les dernières miettes.

Comme il est presque midi, nous aussi nous faisons demi-tour pour retourner à la sandwicherie de l'Orangerie.

Encore un petit coup d’œil au foisonnement floral de la fausse rivière...

..et nous repassons le petit pont debois fer, d'où l'on aperçoit les parasols protégeant les tables installées devant l'Orangerie.

Cette fois-ci, pas de souci pour avoir des denrées chaudes.

Contents de nous asseoir enfin, nous nous attablons avec appétit devant nos plateaux.

Une demi-heure plus tard, tout en digérant confortablement assise à l'ombre sur l'un des fauteuils de jardin disposés le long de l'immense tapis vert qui s'étend depuis le Casin jusqu'à l'Orangerie, je profite du soleil qui semble vouloir s'installer pour refaire quelques photos, un peu plus lumineuses que celles prises le matin.

Après quoi, je vais faire un tour à la Ferme Ornée, là où se tient le dernier jour de l'exposition Caillebotte à Yerres. Puis je reviens informer mon cher et tendre que la file d'attente n'a nullement diminué et qu'il y a, toujours et encore, une heure et demi d'attente !

Puisque c'est ainsi, nous reviendronsmardi. Non... pas mardi (ni même lundi) l'expo serait terminée !

En quittant la propriété Caillebotte, nous passons devant l'Exèdre, derrière lequel on voit le velum tendu au-dessus de la cour de la Ferme ornée pour protéger du soleil la file d'attente des visiteurs.

Passé le pont, nous descendons l'escalier qui mène au sentier de promenade le long de la rivière.

Dans le ciel des nuages passent, cachant un instant le soleil qui filtre entre les branches des arbres, puis s'en vont. Et reviennent...

...créant ainsi des effets de lumière sur la rivière.

Un peu plus loin, on aperçoit une passerelle. Sans doute va-t-elle nous permettre de passer sur la rive opposée.

Le chemin que nous suivons est à présent tout proche de la rue qui lui est parallèle et il se sépare en deux pour, d'une part rejoindre la rue au niveau d'une petite place, et d'autre part continuer tout droit pour mener à la passerelle.

C'est à cet embranchement qu'un panneau est disposé, panneau qui attire automatiquement ma curiosité.

Il s'agit d'une maison bourgeoise du XIXe siècle, dont Monet a peint un tableau, intitulé tout simplement "La Maison d'Yerres".

De nos jours, après avoir connu quelques aléas, cette maison a été reconstruite à l'identique (ou presque...) sous le nom de Résidence de La Gerbe d'or.

En 1876, invité par son mécène et ami, le collectionneur Ernest Hoschedé, qui lui a demandé de venir à Montgeron pour peindre des tableaux (dont il a été question dans ce billet) destinés à décorer le château de Rottembourg dont il est alors propriétaire, Claude Monet est logé par son ami dans une petite maison de pêcheur sise rue de la Léthumière à Yerres, commune voisine de Montgeron.

C'est sans doute à la demande d'Alice Raingo, alors épouse d'Ernest Hoschedé, que Monet a peint la maison qui a appartenu aux parents de sa future femme. Probablement déjà plus ou moins amoureux d'elle, Monet fit de cette maison un magnifique tableau, dont le destin a été aussi bousculé que celui de la maison qu'il représente.

La maison construite en 1827 par Gabriel Sallin, agriculteur yerrois, fut un temps la propriété de la famille d'Alice Raingo-Hoschedé.

La villa a ensuite appartenu à un certain Debatisse, ingénieur mécanicien. Après quoi elle a servi d'annexe au préventorium du docteur Calmette.

Quant au tableau qu'en a peint Monet, lui aussi a connu un destin mouvementé. Volé à son propriétaire argentin en 1999, il n'a été retrouvé qu'en 2011.

En face de la maison peinte par Monet, la passerelle de la Gerbe d'or enjambe l'Yerres.

Une fois passée la passerelle de la Gerbe d'Or, on est sur le territoire de l'ancienne propriété Panchout. C'est un petit paradis de verdure qui rappelle à la fois le bocage normand et le marais poitevin.

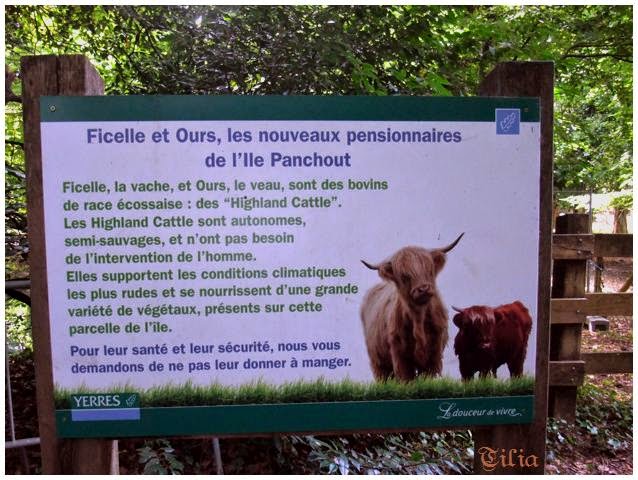

Nous longeons ici une double clôture, bois et fil électrique. Y aurait-il des animaux dangereux dans les parages ?

Le panneau ci-dessus n'est pas très récent. Depuis son installation il y a eu du nouveau !

C'est en franchissant une seconde passerelle (celle qui enjambe le bras de la rivière qui contourne l'île par l'ouest) que nous abordons l'île Panchout proprement dite.

Notre promenade entre les rives de l'Yerres, entreprise pour passer le temps en attendant le moment de retourner à la propriété Caillebotte, voir enfin l'expo des tableaux de cette rivière peints par Gustave Caillebotte, se poursuit.

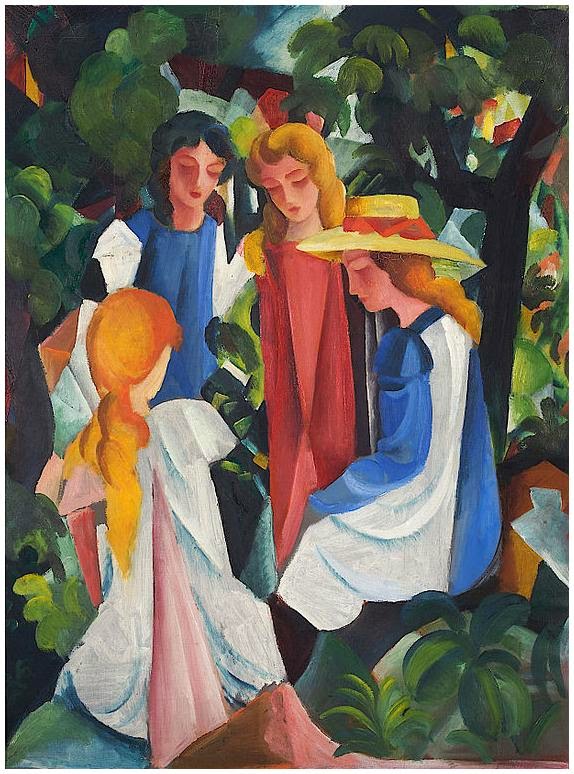

Peu après l'enclos des vaches écossaises, nous avons croisé un jeune homme porteur d'une canne équipée pour la pêche au leurre, mais pas de panier. Étonné, mon cher et tendre (qui a pratiqué la pêche en eau douce dès son plus jeune âge) l'accoste pour en savoir plus. Nous apprenons ainsi que ce garçon est un adepte du no-kill. Il relâche le poisson après l'avoir photographié.

Nous avons eu énormément de plaisir à parler avec ce jeune pêcheur vraiment très sympathique. Mon époux était ravi d'avoir quelqu'un avec qui évoquer ses souvenirs de pêche en Polynésie et en Provence. Et le jeune homme, qui a de la famille à la Guadeloupe, nous a raconté maintes anecdotes sur ses parties de pêche en France et aux Antilles. Quant à moi, j'ai passé une bonne demi-heure à les écouter avec intérêt (bien que je connaisse par cœur toutes les histoires de mon mari !) et à poser des questions aussi.

Le soleil brille, il fait bon à l'ombre des arbres qui bordent le chemin. Un peu plus loin, une grande prairie s'ouvre sur la droite et on aperçoit l'autre bras de l'Yerres, formant à cet endroit un vaste plan d'eau.

Bien que je sois chaussée de sandales, je n'hésite pas à traverser la prairie (où poussent des orties !) marchant à grandes enjambées dans l'herbe mouillée pour aller voir de plus près le grand rassemblement de canards qui semblent tenir conseil à cet endroit, où l'eau est beaucoup plus verte que sur l'autre bras de l'Yerres.

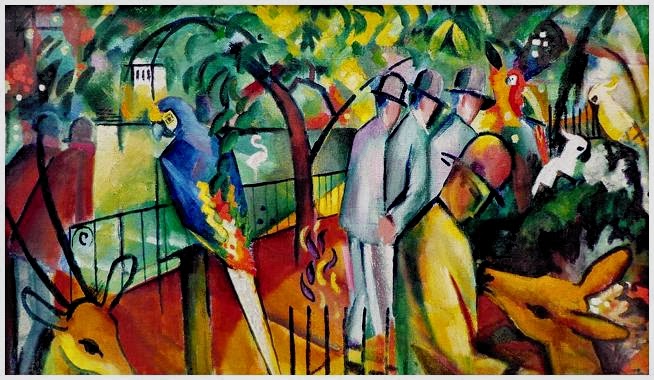

Cet endroit me fait penser à un tableau de Caillebotte...

Le plan d'eau des canards ressemble assez à la configuration de la rivière telle que Caillebotte l'a représentée en arrière-plan de son Canotier en haut-de-forme.

Il est 14h30. Cela fait une bonne heure que nous somme partis de la propriété Caillebotte. Et il nous reste encore une heure avant de faire demi-tour pour y retourner, afin d'y être pour seize heures comme prévu. Dans mon calcul, je déduis la demi-heure passée à converser avec le charmant pêcheur no-kill.

Alors, on continue encore un peu, on ne doit plus être très loin du bout de l'île...

Manifestement, ce petit ponton est là pour permettre aux riverains qui possèdent une embarcation de débarquer dans l'île Panchout.

Dans le parc de la propriété Caillebotte, il y est également possible de louer une barque ou un canoë pour se promener sur l'Yerres.

De ce côté-ci de l'île, l'eau est aussi immobile qu'à la conférence des canards. Tout est calme, rien ne bouge, hormis des agrions mâles qui vont et viennent silencieusement sur les plantes de la rive.

Ces agrions (qui font partie des demoiselles) vont d'un rameau à l'autre, en faisant d'assez longues poses entre chaque déplacement. J'en profite pour tenter quelques photos, au risque de tomber dans l'eau !

Le silence est palpable. Je reviens sur le chemin, dont je m'étais écartée pour aller photographier le ponton et les agrions. Mon époux qui m'attendait là me dit « il est temps de rebrousser chemin, regarde ces nuages qui arrivent, c'est un orage qui s'annonce».

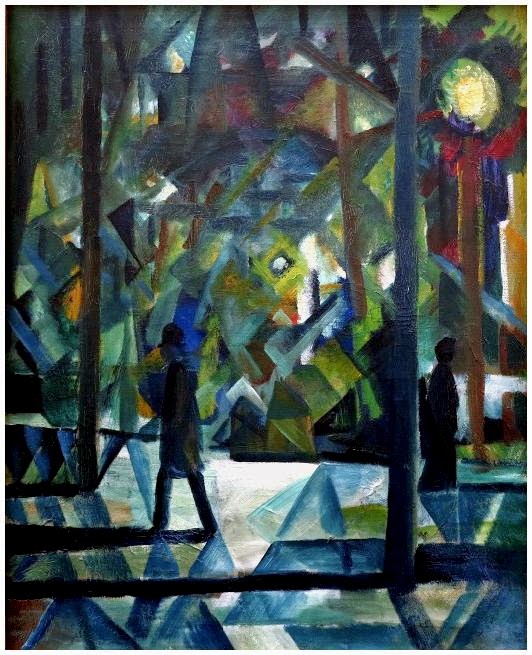

Après l'orage qui nous a réveillés très tôt ce dimanche matin, depuis que nous avons quittés notre domicile des Yvelines vers 9 heures les nuages n'ont quasiment pas arrêtés de passer au-dessus de nos têtes, en alternance avec des moments de grand soleil. Un orage me semble cependant peu probable...

Ici, à Yerres, nous sommes en Essonne, à la limite de la Seine-et-Marne et du Val de Marne tout proches. À mon avis, le violent orage qui a éclaté ce matin sur les Yvelines a eu le temps de suivre sa route vers l'Est. À l'heure qu'il est (14h30) il doit être loin d'ici.

Ayant pris la précaution d'emmener nos parapluies au cas où, je n'ai pas envie que nous rebroussions chemin tout de suite. J'aimerais aller jusqu'à la passerelle que j'aperçois au bout de l'île, dont nous ne sommes plus très éloignés. Mais mon cher et tendre n'est pas du tout d'accord et il persiste dans ses prévisions alarmistes.

Comme pour lui donner raison, un coup de tonnerre retentit au loin !

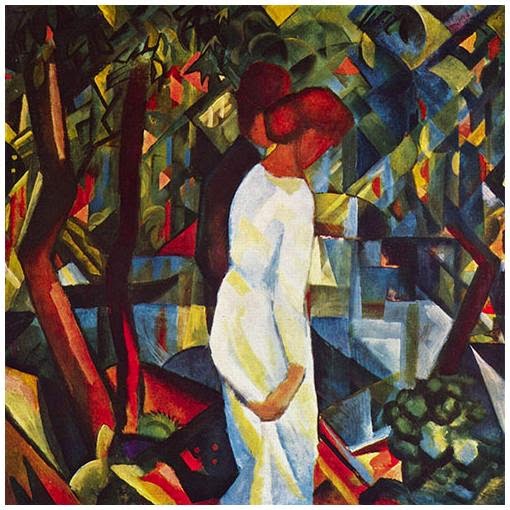

Inutile de discuter. Dans ce cas, il faut vraiment faire demi-tour et se dépêcher de trouver un abri, sans envisager de photographier les effets de pluie sur la rivière.

Bien que les arbres de la rive soient susceptibles de nous protéger de la pluie, qui semble imminente, nous hâtons le pas. Dans l'île Panchout, il n'y a aucun bâtiment susceptible de nous abriter. Et il n'y en a pas non plus, sur le chemin que nous avons suivi à l'aller.

Les cafés du centre ville étant trop éloignés, le seul refuge possible, en dehors du Casin de la propriété Caillebotte (sûrement bondé le temps que nous y parvenions) reste notre voiture garée sur le parking se trouvant à proximité de la propriété (voir le plan un peu plus haut dans cette page).

Le vent qui commence à souffler et l'orage qui menace sérieusement nous font marcher de plus en plus vite. Oubliées les douleurs articulaires ! sous l'effet de l'adrénaline, nous parcourons en deux fois moins de temps le chemin que nous avons fait à l'aller.

Nous avons marché tellement vite que c'est seulement au moment où nous nous engouffrons dans notre voiture, que les premières grosses gouttes se mettent à tomber dru.

Et puis très vite, c'est la tempête !

Notre véhicule étant garé trop près des arbres ombrageant le parking situé le long de l'Yerres, nous changeons de place pour aller stationner un peu plus loin.

C'est à ce moment là que les grêlons ont commencé à tambouriner sur le toit de la voiture.

On a beau être à l'abri dans la voiture, on se sent tout de même inquiets en se trouvant pris dans un tel déchainement des éléments : pluie torrentielle, grêle, rafales de vent, tonnerre et éclairs.

En même temps, je me dis que l'orage va certainement disperser la file d'attente pour l'exposition Caillebotte à Yerres (dont c'est le dernier jour) et que lorsqu'il sera fini, nous allons pouvoir enfin prendre nos billets sans être obligés de faire la queue pendant une heure, ou davantage.

D'après les heures de mes clichés l'orage torrentiel a commencé vers 15 heures et il a duré une bonne vingtaine de minutes. Dès que la pluie est suffisamment calmée, nous nous apprêtons à sortir de la voiture pour prendre le chemin de la propriété Caillebotte.

Petit problème en ouvrant la portière, je m'aperçois qu'il y a une piscine à la place du parking ! ce qui nous oblige encore une fois à déplacer la voiture. Et comme nous n'avons pas trouvé de place au sec sur le parking complètement inondé, nous roulons jusqu'à la propriété Caillebotte, au niveau de laquelle il est impossible de stationner. Heureusement, nous finissons par trouver une place libre un peu plus loin dans la rue de Concy.

Vu qu'il y a pas mal de monde, circulant dans les deux sens, autour de l'entrée de la propriété Caillebotte, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre. Nous espérons néanmoins pouvoir accéder à l'exposition sans trop de problème. Hélas ! en arrivant dans la cour de la Ferme ornée, nous voyons tout de suite qu'il y a un problème...

Il y a là beaucoup moins de monde qu'auparavant, mais néanmoins pas mal de gens dans cette cour vont et viennent, l'air totalement désemparé. Renseignements pris, il s'avère que l'orage a provoqué l'inondation de la Ferme ornée où se tient l'exposition.

Les optimistes pensent que l'exposition est suspendue et qu'elle va reprendre un peu plus tard, quand tout sera remis en ordre. Je ma faufile jusqu'à l'entrée, devant laquelle l'un des responsables de l'expo est en train d'expliquer au public qu'en raison de l'inondation des locaux, par mesure de sécurité l'exposition Caillebotte à Yerres est terminée.

Fermement mais fort aimablement, tous les visiteurs sont invités à quitter les abords de la Ferme ornée, notamment en raison de l'intervention des pompiers.

Il ne nous reste plus qu'à suivre les directives et à emprunter la sortie la plus proche : celle de la porte cochère par laquelle le véhicule des pompiers a pénétré dans la cour pour se venir se garer à côté du hall d'entrée de la Ferme ornée.

Alors qu'elle devait normalement se terminer à dix-huit heures, l'exposition Caillebotte à Yerres a dû fermer prématurément ses portes dès quinze heures trente, quand les locaux se sont retrouvés inondés, comme on peut le constater sur la photo ci-dessous montrant une des portes de la Ferme ornée qui a été vraisemblablement été ouverte pour permettre au public de quitter la salle inondée.

La photo en question a été prise par un internaute alors que nous n'étions pas encore de retour à la propriété Caillebotte. Sans doute pendant que nous étions en train de chercher une place de stationnement.

Il est à noter qu'à la suite de cette orage, l'Yerres n'a absolument pas débordé.

Une fois rentrés chez nous, dans les jours suivants j'ai vainement cherché un écho de la fermeture prématurée de l'exposition dans la presse locale. Mise à part la photo ci-dessus, je n'ai strictement rien trouvé à ce sujet.

Par contre il y a eu un article du Parisien mentionnant 70 cm d'eau aux urgences de l'hôpital d'Yerres.

Les deux vidéos ci-dessous résument en partie notre visite du 20 juillet 2014 à Yerres, une visite mémorable, n'en doutez pas !

Nous en étions restés au moment où, après avoir traversé la passerelle de la propriété Caillebotte, nous arrivons en bordure de l'Yerres, la rivière qui traverse la charmante petite ville de Yerres.

Alors, la voici cette belle rivière qui a inspiré les peintres...

|

| L'Yerres dimanche 20 juillet 2014 entre 11h et midi |

... et les poètes :

|

| À la rivière d'Hière Pour lire les poèmes : cliquer sur l'image et ensuite clic droit pour "Afficher l'image" |

Le poème ci-dessus "À la rivière d'Hière" est de Jean-François Ducis, poète versaillais du XVIIIe siècle, également auteur des vers suivants :

Bords de l'Hière, aimés de Flore,

Vous m'attirez ; je viens vers vous.

Les vents ont quitté leur courroux ;

Les bourgeons sont tout près d'éclore ;

Le ciel sourit, l'air est plus doux ;

Le tendre rossignol, pour nous,

Va donc bientôt chanter encore.

Vous m'attirez ; je viens vers vous.

Les vents ont quitté leur courroux ;

Les bourgeons sont tout près d'éclore ;

Le ciel sourit, l'air est plus doux ;

Le tendre rossignol, pour nous,

Va donc bientôt chanter encore.

|

| Faire des ronds dans l'eau... |

Un peu plus loin, les canards font des ronds dans l'eau.

|

| La danse des canards |

Encore quelques pas, et ce sont les canetons qui font une ronde, orchestrée par un gentil bambin, sous l’œil vigilant de maman cane.

|

| Trop tard !.. |

Papa et tonton canards sont là aussi, mais ils arrivent trop tard à la soupe.

|

| Les canetons ramassant les dernières miettes. |

La distribution est terminée et les canetons ont ramassé les dernières miettes.

Il n'y a plus qu'à s'en retourner

|

| Au revoir, les canards ! |

Comme il est presque midi, nous aussi nous faisons demi-tour pour retourner à la sandwicherie de l'Orangerie.

|

| Le bras de l'Yerres disparaissant sous les fleurs |

Encore un petit coup d’œil au foisonnement floral de la fausse rivière...

|

| La passerelle de la propriété Caillebotte |

..et nous repassons le petit pont de

|

| L'Orangerie, faisant office de cafétéria durant l'exposition Caillebotte |

Cette fois-ci, pas de souci pour avoir des denrées chaudes.

Contents de nous asseoir enfin, nous nous attablons avec appétit devant nos plateaux.

|

| Le Chalet Suisse(abritant le restaurant Le Chalet du Parc) |

Une demi-heure plus tard, tout en digérant confortablement assise à l'ombre sur l'un des fauteuils de jardin disposés le long de l'immense tapis vert qui s'étend depuis le Casin jusqu'à l'Orangerie, je profite du soleil qui semble vouloir s'installer pour refaire quelques photos, un peu plus lumineuses que celles prises le matin.

|

| Le Casin |

Après quoi, je vais faire un tour à la Ferme Ornée, là où se tient le dernier jour de l'exposition Caillebotte à Yerres. Puis je reviens informer mon cher et tendre que la file d'attente n'a nullement diminué et qu'il y a, toujours et encore, une heure et demi d'attente !

Puisque c'est ainsi, nous reviendrons

Alors, on va aller faire un tour et puis on reviendra pour seize heures

deux heures avant la fermeture, il y aura sûrement moins de monde.

Et même s'il y a encore une file d'attente, vu que l'expo ferme à dix-huit heures, ça nous laissera le temps de faire la queue. Une heure pour voir quarante-deux tableaux, c'est nettement suffisant. |

| L'Exèdre |

En quittant la propriété Caillebotte, nous passons devant l'Exèdre, derrière lequel on voit le velum tendu au-dessus de la cour de la Ferme ornée pour protéger du soleil la file d'attente des visiteurs.

|

| L'arrière de la Ferme ornée, vu depuis le pont sur l'Yerres |

Passé le pont, nous descendons l'escalier qui mène au sentier de promenade le long de la rivière.

|

| La rive droite de l'Yerres, en amont du pont du 18 Juin |

Dans le ciel des nuages passent, cachant un instant le soleil qui filtre entre les branches des arbres, puis s'en vont. Et reviennent...

|

| En regardant vers l'amont |

|

| au même endroit, vers l'aval |

...créant ainsi des effets de lumière sur la rivière.

|

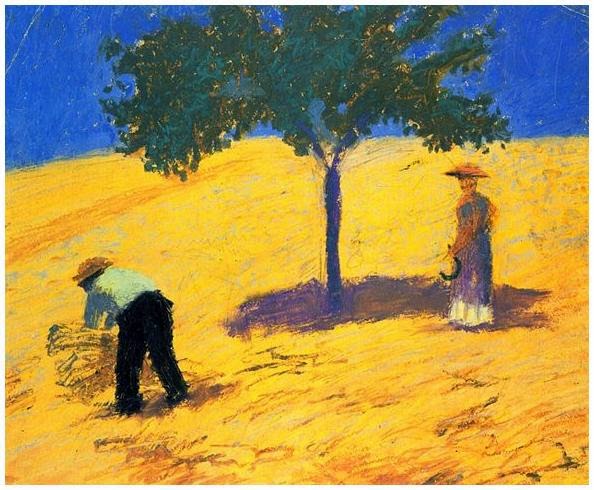

| Rives de l'Yerres Gustave Caillebotte - 1875 collection privée |

Un peu plus loin, on aperçoit une passerelle. Sans doute va-t-elle nous permettre de passer sur la rive opposée.

|

| Passerelle sur l'Yerres |

Le chemin que nous suivons est à présent tout proche de la rue qui lui est parallèle et il se sépare en deux pour, d'une part rejoindre la rue au niveau d'une petite place, et d'autre part continuer tout droit pour mener à la passerelle.

C'est à cet embranchement qu'un panneau est disposé, panneau qui attire automatiquement ma curiosité.

|

| Une belle découverte ! |

Il s'agit d'une maison bourgeoise du XIXe siècle, dont Monet a peint un tableau, intitulé tout simplement "La Maison d'Yerres".

De nos jours, après avoir connu quelques aléas, cette maison a été reconstruite à l'identique (ou presque...) sous le nom de Résidence de La Gerbe d'or.

|

| "La Maison d'Yerres", aujourd'hui |

En 1876, invité par son mécène et ami, le collectionneur Ernest Hoschedé, qui lui a demandé de venir à Montgeron pour peindre des tableaux (dont il a été question dans ce billet) destinés à décorer le château de Rottembourg dont il est alors propriétaire, Claude Monet est logé par son ami dans une petite maison de pêcheur sise rue de la Léthumière à Yerres, commune voisine de Montgeron.

|

| L'Yerres près de Montgeron Claude Monet - 1876 Collection privée (notice de Sotheby's) |

C'est sans doute à la demande d'Alice Raingo, alors épouse d'Ernest Hoschedé, que Monet a peint la maison qui a appartenu aux parents de sa future femme. Probablement déjà plus ou moins amoureux d'elle, Monet fit de cette maison un magnifique tableau, dont le destin a été aussi bousculé que celui de la maison qu'il représente.

|

| La maison d'Yerres Claude Monet - 1876 Collection privée, Argentine |

La maison construite en 1827 par Gabriel Sallin, agriculteur yerrois, fut un temps la propriété de la famille d'Alice Raingo-Hoschedé.

|

| Yerres, une villa (crédit photo) |

La villa a ensuite appartenu à un certain Debatisse, ingénieur mécanicien. Après quoi elle a servi d'annexe au préventorium du docteur Calmette.

Lire ici la suite des aventures de cette demeure.

Quant au tableau qu'en a peint Monet, lui aussi a connu un destin mouvementé. Volé à son propriétaire argentin en 1999, il n'a été retrouvé qu'en 2011.

|

| La passerelle de la Gerbe d'or |

En face de la maison peinte par Monet, la passerelle de la Gerbe d'or enjambe l'Yerres.

|

| Grille de l'Île Panchout |

Une fois passée la passerelle de la Gerbe d'Or, on est sur le territoire de l'ancienne propriété Panchout. C'est un petit paradis de verdure qui rappelle à la fois le bocage normand et le marais poitevin.

|

| Un coin de Normandie à Yerres |

Nous longeons ici une double clôture, bois et fil électrique. Y aurait-il des animaux dangereux dans les parages ?

|

| Les tondeuses à gazon de l'île Panchout |

Le panneau ci-dessus n'est pas très récent. Depuis son installation il y a eu du nouveau !

|

| La passerelle de l'île Panchout |

C'est en franchissant une seconde passerelle (celle qui enjambe le bras de la rivière qui contourne l'île par l'ouest) que nous abordons l'île Panchout proprement dite.

|

Le plan ci-dessus permet de visualiser le parcours de notre promenade (cliquer dedans pour l'agrandir) |

Notre promenade entre les rives de l'Yerres, entreprise pour passer le temps en attendant le moment de retourner à la propriété Caillebotte, voir enfin l'expo des tableaux de cette rivière peints par Gustave Caillebotte, se poursuit.

Peu après l'enclos des vaches écossaises, nous avons croisé un jeune homme porteur d'une canne équipée pour la pêche au leurre, mais pas de panier. Étonné, mon cher et tendre (qui a pratiqué la pêche en eau douce dès son plus jeune âge) l'accoste pour en savoir plus. Nous apprenons ainsi que ce garçon est un adepte du no-kill. Il relâche le poisson après l'avoir photographié.

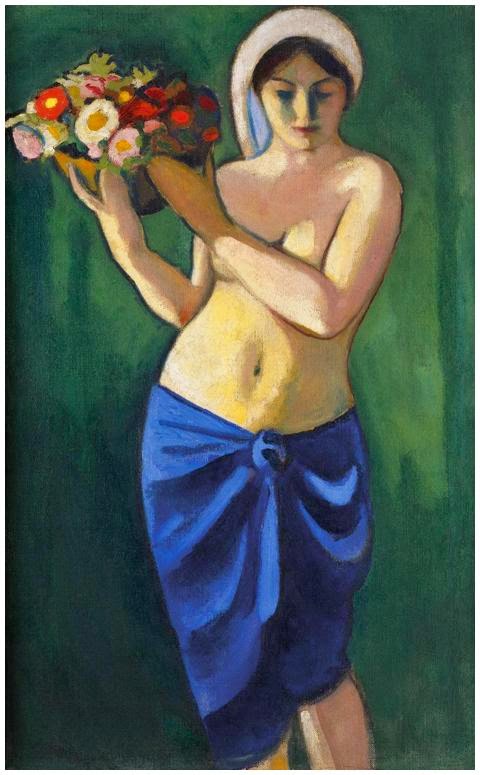

|

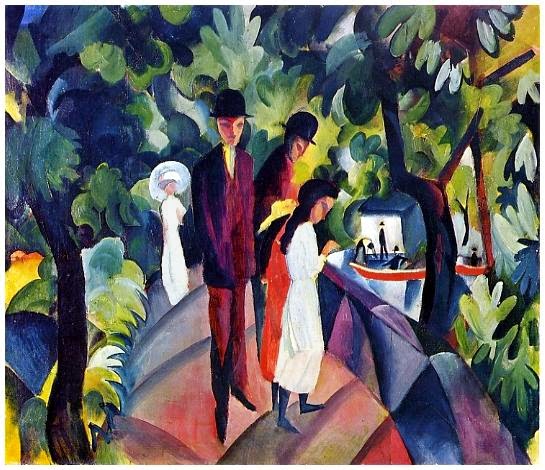

| Pêcheurs au bord de l'Yerres Gustave Caillebotte - 1876 collection privée |

Nous avons eu énormément de plaisir à parler avec ce jeune pêcheur vraiment très sympathique. Mon époux était ravi d'avoir quelqu'un avec qui évoquer ses souvenirs de pêche en Polynésie et en Provence. Et le jeune homme, qui a de la famille à la Guadeloupe, nous a raconté maintes anecdotes sur ses parties de pêche en France et aux Antilles. Quant à moi, j'ai passé une bonne demi-heure à les écouter avec intérêt (bien que je connaisse par cœur toutes les histoires de mon mari !) et à poser des questions aussi.

|

| L'Yerres, côté Est de l'île Panchout |

Le soleil brille, il fait bon à l'ombre des arbres qui bordent le chemin. Un peu plus loin, une grande prairie s'ouvre sur la droite et on aperçoit l'autre bras de l'Yerres, formant à cet endroit un vaste plan d'eau.

|

| Conférence de canards sur l'Yerres |

Bien que je sois chaussée de sandales, je n'hésite pas à traverser la prairie (où poussent des orties !) marchant à grandes enjambées dans l'herbe mouillée pour aller voir de plus près le grand rassemblement de canards qui semblent tenir conseil à cet endroit, où l'eau est beaucoup plus verte que sur l'autre bras de l'Yerres.

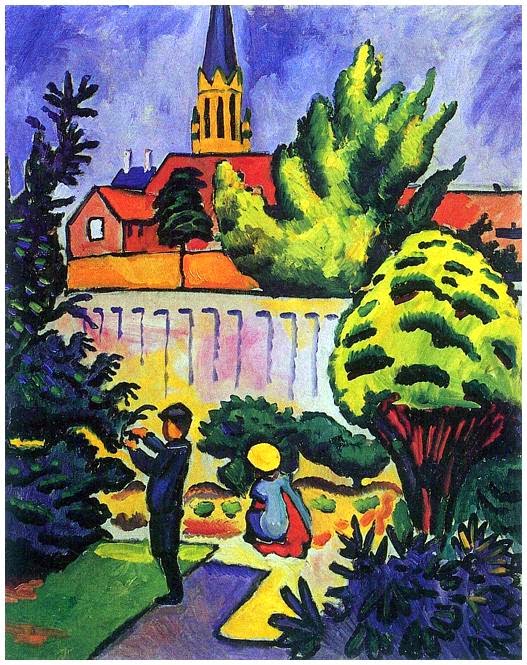

Cet endroit me fait penser à un tableau de Caillebotte...

|

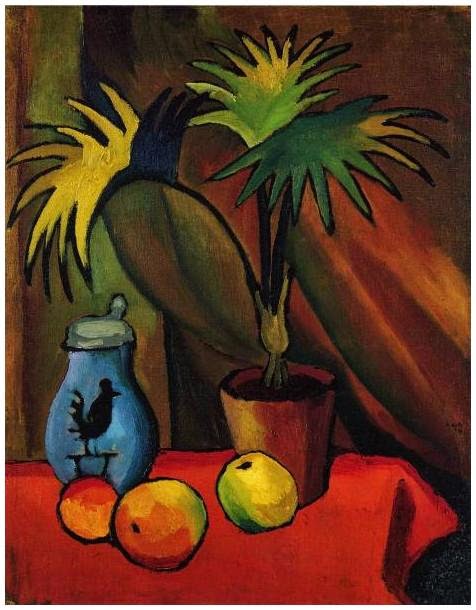

| Canotier au chapeau haut-de-forme Gustave Caillebotte - 1878 collection privée |

Le plan d'eau des canards ressemble assez à la configuration de la rivière telle que Caillebotte l'a représentée en arrière-plan de son Canotier en haut-de-forme.

|

| Vingt canards sur ce zoom, mais il y en avait au moins le double |

Il est 14h30. Cela fait une bonne heure que nous somme partis de la propriété Caillebotte. Et il nous reste encore une heure avant de faire demi-tour pour y retourner, afin d'y être pour seize heures comme prévu. Dans mon calcul, je déduis la demi-heure passée à converser avec le charmant pêcheur no-kill.

Alors, on continue encore un peu, on ne doit plus être très loin du bout de l'île...

|

| Petit ponton |

Manifestement, ce petit ponton est là pour permettre aux riverains qui possèdent une embarcation de débarquer dans l'île Panchout.

Dans le parc de la propriété Caillebotte, il y est également possible de louer une barque ou un canoë pour se promener sur l'Yerres.

|

| Miroir d'eau |

De ce côté-ci de l'île, l'eau est aussi immobile qu'à la conférence des canards. Tout est calme, rien ne bouge, hormis des agrions mâles qui vont et viennent silencieusement sur les plantes de la rive.

Ces agrions (qui font partie des demoiselles) vont d'un rameau à l'autre, en faisant d'assez longues poses entre chaque déplacement. J'en profite pour tenter quelques photos, au risque de tomber dans l'eau !

|

| Calopteryx vierge, également appelé Agrion |

Le silence est palpable. Je reviens sur le chemin, dont je m'étais écartée pour aller photographier le ponton et les agrions. Mon époux qui m'attendait là me dit « il est temps de rebrousser chemin, regarde ces nuages qui arrivent, c'est un orage qui s'annonce».

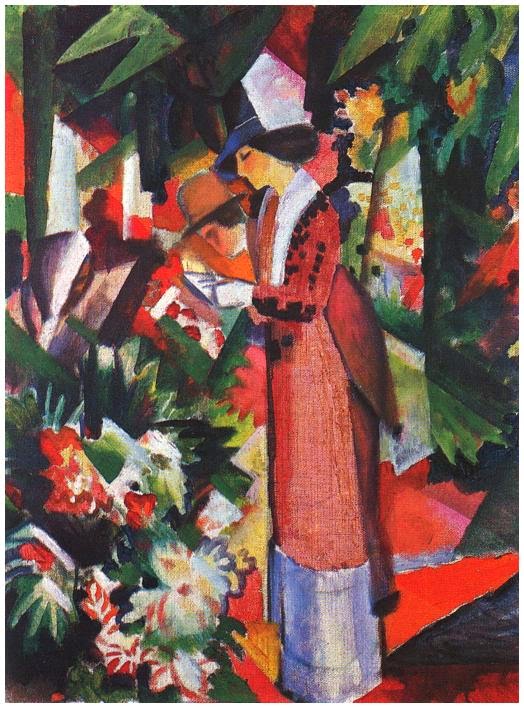

Après l'orage qui nous a réveillés très tôt ce dimanche matin, depuis que nous avons quittés notre domicile des Yvelines vers 9 heures les nuages n'ont quasiment pas arrêtés de passer au-dessus de nos têtes, en alternance avec des moments de grand soleil. Un orage me semble cependant peu probable...

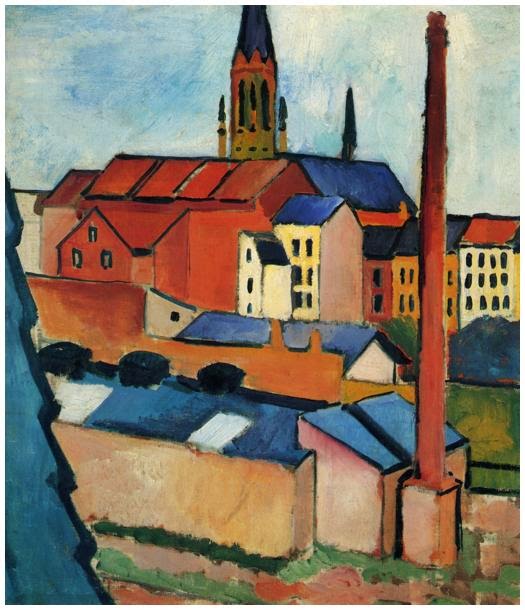

|

| Étude de ciel, état nuageux n°1 Gustave Caillebotte - 1872 collection privée |

Ici, à Yerres, nous sommes en Essonne, à la limite de la Seine-et-Marne et du Val de Marne tout proches. À mon avis, le violent orage qui a éclaté ce matin sur les Yvelines a eu le temps de suivre sa route vers l'Est. À l'heure qu'il est (14h30) il doit être loin d'ici.

Ayant pris la précaution d'emmener nos parapluies au cas où, je n'ai pas envie que nous rebroussions chemin tout de suite. J'aimerais aller jusqu'à la passerelle que j'aperçois au bout de l'île, dont nous ne sommes plus très éloignés. Mais mon cher et tendre n'est pas du tout d'accord et il persiste dans ses prévisions alarmistes.

Comme pour lui donner raison, un coup de tonnerre retentit au loin !

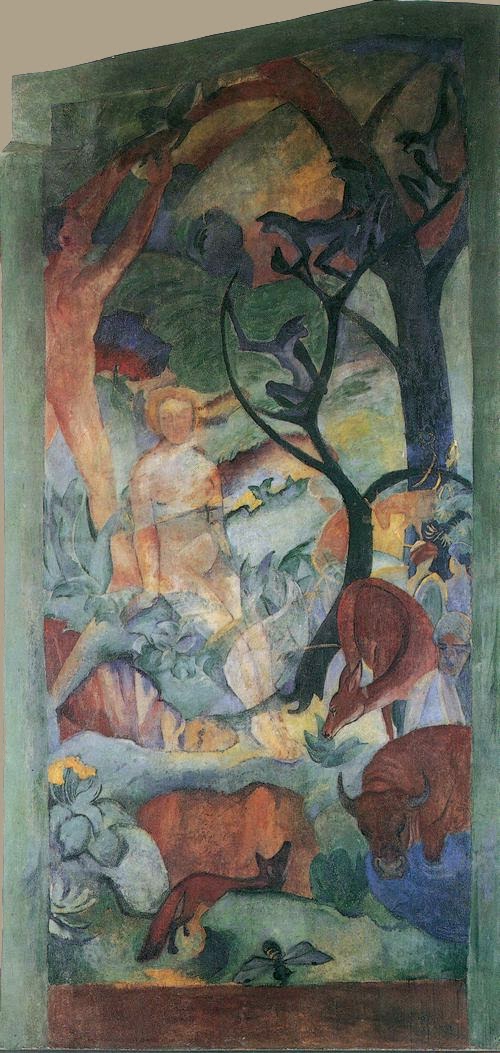

Inutile de discuter. Dans ce cas, il faut vraiment faire demi-tour et se dépêcher de trouver un abri, sans envisager de photographier les effets de pluie sur la rivière.

|

| L'Yerres, effet de pluie Gustave Caillebotte - 1875 Indiana University Art Museum, Bloomington, USA (notice du musée) |

Bien que les arbres de la rive soient susceptibles de nous protéger de la pluie, qui semble imminente, nous hâtons le pas. Dans l'île Panchout, il n'y a aucun bâtiment susceptible de nous abriter. Et il n'y en a pas non plus, sur le chemin que nous avons suivi à l'aller.

Les cafés du centre ville étant trop éloignés, le seul refuge possible, en dehors du Casin de la propriété Caillebotte (sûrement bondé le temps que nous y parvenions) reste notre voiture garée sur le parking se trouvant à proximité de la propriété (voir le plan un peu plus haut dans cette page).

Le vent qui commence à souffler et l'orage qui menace sérieusement nous font marcher de plus en plus vite. Oubliées les douleurs articulaires ! sous l'effet de l'adrénaline, nous parcourons en deux fois moins de temps le chemin que nous avons fait à l'aller.

|

| Le parcours du retour en mode accéléré |

Nous avons marché tellement vite que c'est seulement au moment où nous nous engouffrons dans notre voiture, que les premières grosses gouttes se mettent à tomber dru.

Et puis très vite, c'est la tempête !

|

| Énormes impacts de gouttes sur le pare-brise |

Notre véhicule étant garé trop près des arbres ombrageant le parking situé le long de l'Yerres, nous changeons de place pour aller stationner un peu plus loin.

C'est à ce moment là que les grêlons ont commencé à tambouriner sur le toit de la voiture.

|

| Les grêlons ruisselant sur la vitre (à moitié fondus) |

On a beau être à l'abri dans la voiture, on se sent tout de même inquiets en se trouvant pris dans un tel déchainement des éléments : pluie torrentielle, grêle, rafales de vent, tonnerre et éclairs.

En même temps, je me dis que l'orage va certainement disperser la file d'attente pour l'exposition Caillebotte à Yerres (dont c'est le dernier jour) et que lorsqu'il sera fini, nous allons pouvoir enfin prendre nos billets sans être obligés de faire la queue pendant une heure, ou davantage.

|

| Pluie torrentielle et grêlons, on y voit goutte ! |

D'après les heures de mes clichés l'orage torrentiel a commencé vers 15 heures et il a duré une bonne vingtaine de minutes. Dès que la pluie est suffisamment calmée, nous nous apprêtons à sortir de la voiture pour prendre le chemin de la propriété Caillebotte.

Petit problème en ouvrant la portière, je m'aperçois qu'il y a une piscine à la place du parking ! ce qui nous oblige encore une fois à déplacer la voiture. Et comme nous n'avons pas trouvé de place au sec sur le parking complètement inondé, nous roulons jusqu'à la propriété Caillebotte, au niveau de laquelle il est impossible de stationner. Heureusement, nous finissons par trouver une place libre un peu plus loin dans la rue de Concy.

Vu qu'il y a pas mal de monde, circulant dans les deux sens, autour de l'entrée de la propriété Caillebotte, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre. Nous espérons néanmoins pouvoir accéder à l'exposition sans trop de problème. Hélas ! en arrivant dans la cour de la Ferme ornée, nous voyons tout de suite qu'il y a un problème...

|

| Hall d'entrée de l'exposition le 20 juillet 2014 à 15h45 (photo prise de l'extérieur, à travers la vitre du hall) |

Il y a là beaucoup moins de monde qu'auparavant, mais néanmoins pas mal de gens dans cette cour vont et viennent, l'air totalement désemparé. Renseignements pris, il s'avère que l'orage a provoqué l'inondation de la Ferme ornée où se tient l'exposition.

Les optimistes pensent que l'exposition est suspendue et qu'elle va reprendre un peu plus tard, quand tout sera remis en ordre. Je ma faufile jusqu'à l'entrée, devant laquelle l'un des responsables de l'expo est en train d'expliquer au public qu'en raison de l'inondation des locaux, par mesure de sécurité l'exposition Caillebotte à Yerres est terminée.

Vous imaginez sans peine notre déception !

|

| Les caillebotis de Caillebotte |

Fermement mais fort aimablement, tous les visiteurs sont invités à quitter les abords de la Ferme ornée, notamment en raison de l'intervention des pompiers.

Il ne nous reste plus qu'à suivre les directives et à emprunter la sortie la plus proche : celle de la porte cochère par laquelle le véhicule des pompiers a pénétré dans la cour pour se venir se garer à côté du hall d'entrée de la Ferme ornée.

|

| Le véhicule des pompiers dans la cour de la Ferme ornée |

Alors qu'elle devait normalement se terminer à dix-huit heures, l'exposition Caillebotte à Yerres a dû fermer prématurément ses portes dès quinze heures trente, quand les locaux se sont retrouvés inondés, comme on peut le constater sur la photo ci-dessous montrant une des portes de la Ferme ornée qui a été vraisemblablement été ouverte pour permettre au public de quitter la salle inondée.

La photo en question a été prise par un internaute alors que nous n'étions pas encore de retour à la propriété Caillebotte. Sans doute pendant que nous étions en train de chercher une place de stationnement.

Il est à noter qu'à la suite de cette orage, l'Yerres n'a absolument pas débordé.

|

| L'inondation de la Ferme ornée photo prise par un internaute qui l'a publiée sur Twitter |

Une fois rentrés chez nous, dans les jours suivants j'ai vainement cherché un écho de la fermeture prématurée de l'exposition dans la presse locale. Mise à part la photo ci-dessus, je n'ai strictement rien trouvé à ce sujet.

Par contre il y a eu un article du Parisien mentionnant 70 cm d'eau aux urgences de l'hôpital d'Yerres.

|

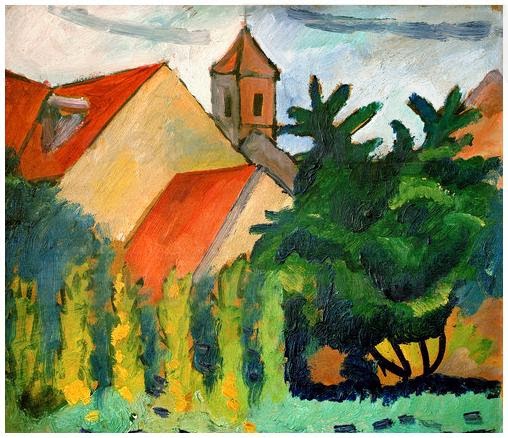

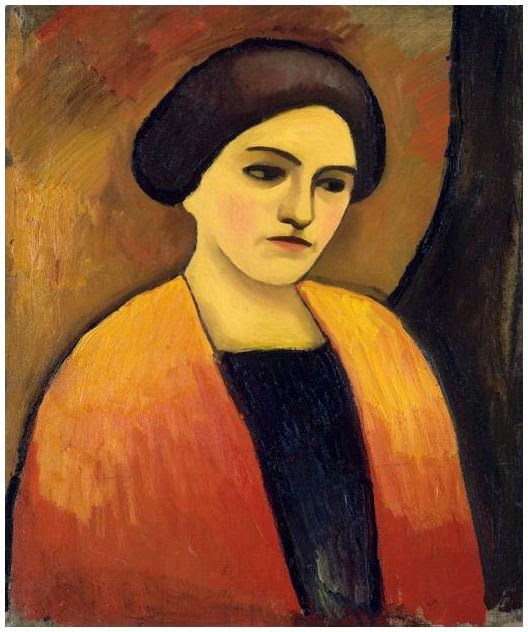

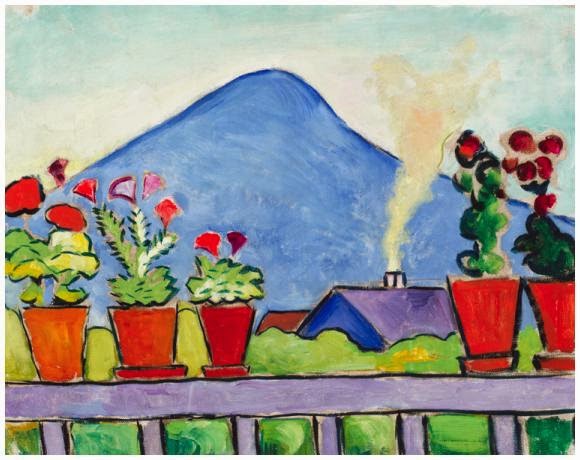

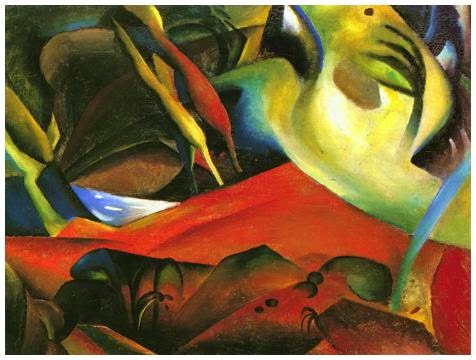

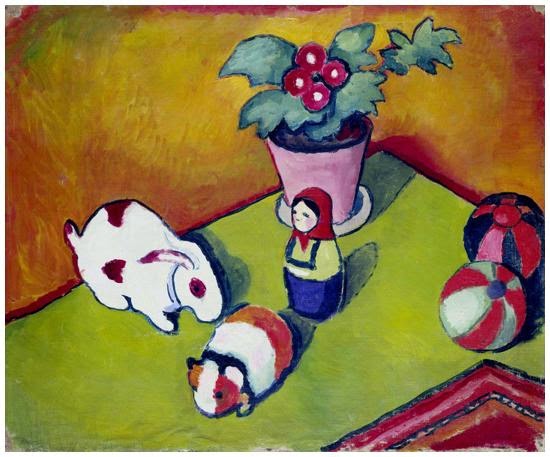

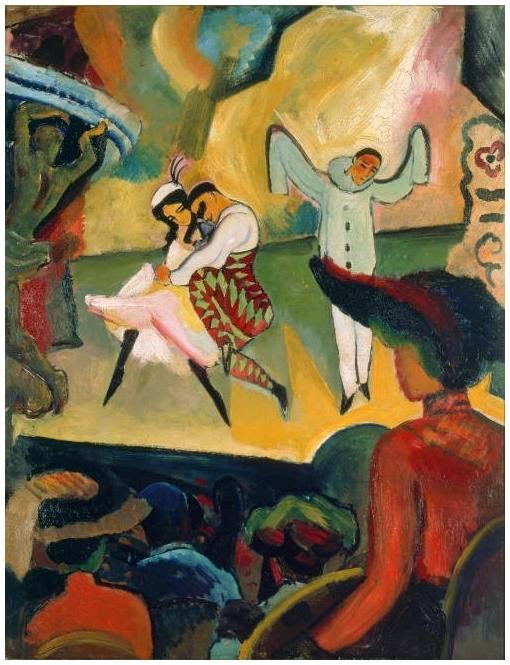

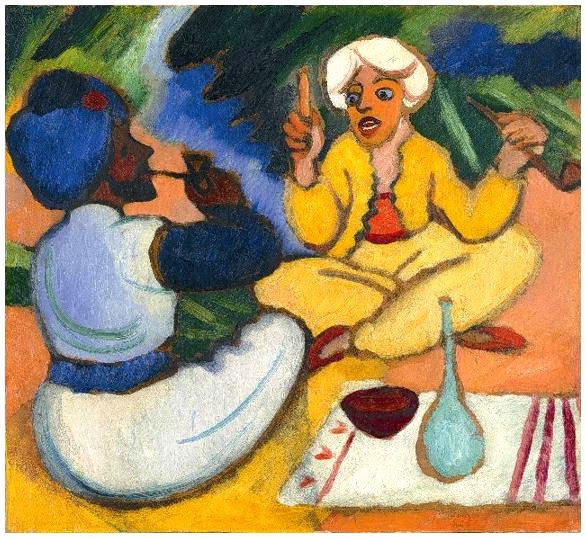

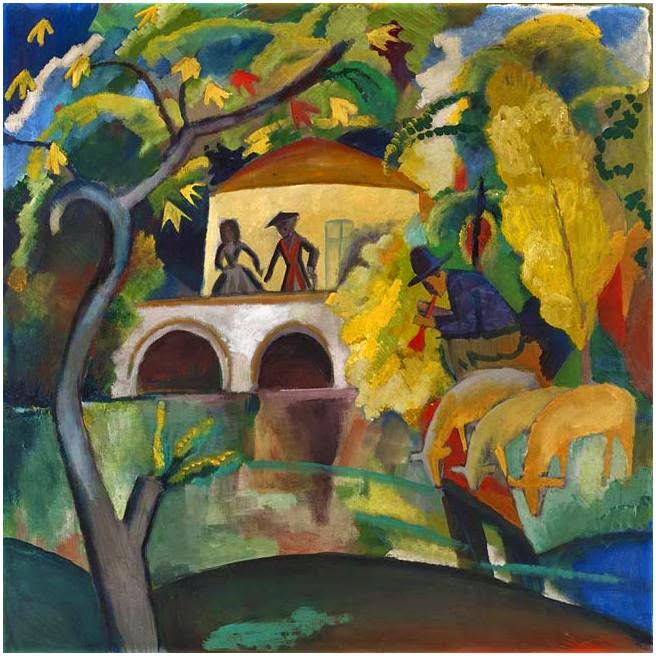

| Les tableaux de l'exposition que nous n'avons pas pu voir |

Les deux vidéos ci-dessous résument en partie notre visite du 20 juillet 2014 à Yerres, une visite mémorable, n'en doutez pas !

La propriété Caillebotte

L'exposition Caillebotte à Yerres

©VesperTilia, échos-de-mon-grenier 2014